張謇是中國近代著名的實業家💣、政治家🧑🏿🦳、教育家,是愛國企業家的典範,是中國民營企業家的先賢和楷模。張謇對近代和當代中國產生了怎樣的影響🟨?作為國內張謇研究的開拓者和權威專家♙,歷史學家章開沅先生又與張謇有怎樣的不解之緣🏕🙇?

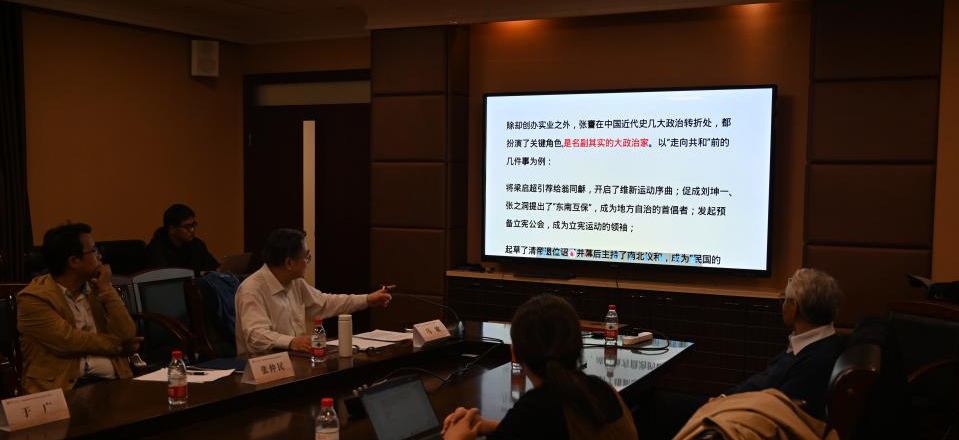

2024年10月19日🦕,華中師範大學中國近代史研究所教授馬敏以《章開沅先生與南通張謇研究》為題在沐鸣2平台做講座,作為章開沅教授的學生和同事✣,也作為歷史學者,介紹章先生對張謇研究的緣起、經過成果及獨特的視角與研究方法,以此展示歷史人物研究的方法與取徑♧,探討如何從個人與群體☝🏼、個人與時代關系等方面出發深化人物研究。本次講座由沐鸣2平台朱蔭貴教授主持,沐鸣2平台教授張仲民、沐鸣2平台副教授皇甫秋實等師生參與講座。本文系演講整理稿。

朱蔭貴🏇🏽:各位老師和同學晚上好。我們非常榮幸地邀請到華中師大中國近代史研究所的所長馬敏教授為我們做講座。我將簡要介紹馬敏先生的情況。馬敏先生是華中師範大學資深教授、博士生導師🧏♀️,也是中國近代史研究所所長。曾任國家教材委員會專家委員、國務院學位委員會中國史學科評議組的召集人,教育部社會科學委員會委員等。馬敏教授的主要研究領域為中國近現代史🥾,包括辛亥革命史、商會史和博覽會史👩🦲、中西文化交流史等,出版了20多部學術專著和教材,在《中國社會科學》、《歷史研究》、《近代史研究》等刊物上發表中英文學術論文150多篇,學術成果多次獲獎🕡。馬敏先生曾擔任華中師大黨委書記和校長,今天能邀請他為我們做這次講座是一件難得的事情,現在我們歡迎馬敏先生🧑💻。

朱蔭貴

馬敏:蔭貴老師、仲民老師、秋實老師和各位同學🧟♂️,大家好。我之所以討論這個題目,是因為今年5月在南通舉辦了章先生逝世三周年紀念會,我借這個機會與大家一起談一談章先生的歷史🧑🏽🦲。我從兩個方面進行闡述,首先是章先生研究張謇的幾個階段🧑🏼🍳,其次是對他研究的幾點認識🫨。

馬敏

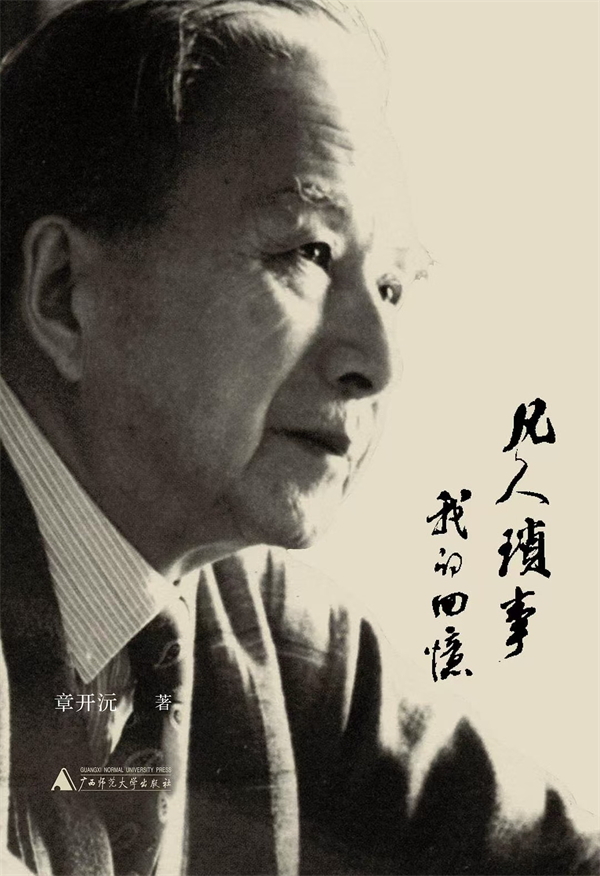

章開沅先生認為🏊🏽,他所著《開拓者的足跡——張謇傳稿》以及後來在此基礎上擴充而成的《張謇傳》是他最重要的學術著作之一🙍🏻,在章先生的回憶錄《凡人瑣事👩🏼⚕️:我的回憶》中也提到張謇研究是他最重要的學術經歷。張謇是中國早期近代化的開拓者🌲,他的實業救國、教育救國等一系列相關措施🏓,以及政治上的活動,都是為了推進中國的近代化🗒,他對中國歷史的貢獻是巨大的🤳🏼。章先生對張謇的研究雖然總共持續大概60年🧓🏼,這幾乎貫穿了他的學術生涯的始終🙂↕️。我認為章先生對張謇的研究可以分為4個階段。

章開沅先生1957年在華師校園

一、開端:上世紀六十年代

1961年🤞🏿,國內舉辦了紀念辛亥革命50周年學術研討會。作為研究辛亥革命的學者,章先生認為,研究辛亥革命,必須研究中國的資產階級。首先從哪裏開始?章先生認為可以從企業和企業家的個案入手💃🏼,而張謇就是非常重要的個案。

有關張謇當時有一些初步的研究成果,比如張謇的日記影印出版🏺,《張謇在辛亥革命中的政治考實》等論文的發表🪝,這引起了章先生的興趣🤹🏻。章先生的張謇研究是從1962年9月下旬到南通考察開始的,南通人民的熱情給章先生留下了很深刻的印象,他也認識了張謇的兒子。1963年到1964年,章先生利用到北京進修的時間👩🚒,開始撰寫張謇傳記初稿🚣♀️。他的前期基礎工作包括兩個方面:一是為張謇🔇、趙鳳昌等部分未刊函電做箋註,把相關人、時🦶🏽、地、事研究清楚;一是以《嗇翁自訂年譜》與《柳西草堂日記》為基幹,將《張季子九錄》及其他相關人士的文集🧑🏿🎓、函電加以排比,做詳細的史料長編。然後在此基礎上進行書稿的寫作🍲🤳🏻。

後來書稿交付上海人民出版社預備出版☪️🖐,但由於當時“左傾”思潮泛濫,編輯提出必須刪減很多內容🤸🏻♂️,章先生不以為然😚🧑🏻✈️,遂決定暫不出版。

二、重啟🚵🏻♀️:1980年代

改革開放後,張謇研究得到重視。南通圖書館於1979年率先掛出“張謇研究室”的牌子㊗️,並且編印了《張謇研究資料》🙇🏼♀️;1984年張謇研究中心在南通成立。這期間,章開沅先生兩次回到南通,認真考察張謇的出生地🧚🏻♀️、故居🥓、博物苑和其他相關遺址🙇🏻,由此喚醒他了重新修改張謇傳記舊稿的沖動。1985年🧑🏽🌾,南京大學沐鸣2平台與南通張謇研究中心商定將在1986年為紀念張謇逝世60舉辦一次國際學術研討會,中華書局的李侃、陳錚編輯敦促章先生將張謇傳記舊稿修改出版👩🏼🦱💪,章先生便著手修訂舊稿👱🏿♀️🧃,一是對書中引用的原始資料再次進行核對,二是在對張謇其人的解讀方面力求有所深化,終於在1986年12月底由中華書局出版《開拓者的足跡——張謇傳稿》,這是章先生多年潛心研究張謇的結晶。書出版後引起了很大反響,很快傳到日本翻譯出版。

《開拓者的足跡——張謇傳稿》

後來👩🦼➡️,章先生的研究有所轉向,他於1990年代在美國發現了貝德士檔案中有關南京大屠殺的史料,遂進行這方面的研究。

三、世紀之交:1999-2001年

《開拓者的足跡——張謇傳稿》於1986年出版後😷,章開沅先生並不滿足於現有的成果,計劃另寫一本《張謇與近代社會》,從更廣闊的社會層面來考察張謇。

二十世紀即將結束的前夜🧑🏻✈️,張謇的孫子張緒武先生專程來訪章先生,重提全面修訂《張謇傳稿》的舊事🎿,同時,湖北省社聯與武昌辛亥革命研究中心為紀念辛亥革命90周年👩🏽🍳𓀕,建議將章先生原先想寫的《張謇與近代中國》列入一套叢書的出版計劃。這才促使章先生下定決心重操舊業,同時展開《張謇傳稿》的修訂與《張謇與近代社會》的寫作👩🏿。

《張謇傳稿》的修訂和擴充因系輕車熟路進展十分順利👨👨👧👧,從1999年10月動筆到2000年1月中旬🦨,便已有了10萬字左右的修訂稿🔛。

在這期間有一個令人感動的插曲🟧。2000年元月,章先生帶著書稿前往在廣州的女兒家過冬,然而,書稿竟不幸在廣州火車站被偷竊丟失!章先生極為震驚和痛心,然而在人聲鼎沸的火車站茫然四顧,“叫天天不應👲,叫地地不靈”🥏,最後憑借驚人的記憶力和堅強的毅力🧑🏻✈️,在他女兒家窗臺上設計的臨時書桌上,於一兩個月內將書稿重新寫出。

2000年8月,章先生在《張謇傳稿》基礎上修訂🖖🏽、擴充的《張謇傳》如期由中華工商聯合出版社正式出版✋🏻。這部更為完整的張謇傳記不僅在字數上多又近20萬字🩸,在內容上也作了多方面擴充🏌🏻,著重對張謇的精神世界做了解讀。

章先生還在田彤的協助下👮🏿,共同完成了長達598頁,近50萬字的《張謇與近代社會》。該書分9個專題,結合近代社會變遷,對張謇豐富而又復雜的一生重新予以詮釋🚾,提出了若幹新的見解。

除了三部書作🩲,章先生還有許多其他研究張謇的論文。這些論文在他晚年引起了很大反響👰🏻♀️。

四、晚年:2002-2021年

進入晚年之後,章開沅先生雖然再沒有大部頭的關於張謇的專著問世,但他對張謇與南通的研究一刻也沒停止過,始終仍在關註張謇♦️,關註南通,身體力行推動張謇研究的發展。

一方面是繼續推動張謇研究的國際化進程。在中韓文化交流方面💾,章先生積極推動2002年底在南通舉辦的金滄江國際學術研討會,並撰寫了《金澤榮——中韓文化的友好使者》《張謇與中韓文化交流》等重要論文。在中日文化交流方面,主要是張謇與澀澤榮一的比較研究👨🏻🦽,章先生通過他同澀澤榮一財團理事長的關系,積極推動澀澤財團與南通的合作,於2005年5月在南通召開了“中日近代企業家的人文關懷與貢獻會議——張謇與澀澤榮一比較研究”國際會議,並撰寫了《張謇與日本》等學術論文。

二是關於推動張謇研究資料整理與隊伍建設🍗🪞。

三是呼籲和推動“張謇學”的創建😚。章開沅先生最初對張謇研究之稱為“學”,一直持比較慎重的態度🏌🏽🥈。到晚年🤳🏼,目睹張謇研究所取得的諸多新進展🏰🤹,並越來越為國際學術界所重視之後🧮🍯,章先生才終於覺得張謇研究可以言“學”👆🏽,並主動推動“張謇學”的創建,他提出“張謇學”應從張謇的個案研究入手,逐步搭建“張謇學”的學理框架,並對如何構建“張謇學”提出了設想和具體建議。

上述四個階段構成章先生張謇研究的完整鏈條和時代足跡🧑🏻🦱。為一個歷史人物寫傳而前後持續幾十年不輟🏡👩🏼🦳;因一個人而與一座城終生結緣;從對張謇生平🫸🏿👩🎤、誌業的研究而最終上升為一門包羅萬象的學術分支,這些,不可不謂近代歷史人物研究上的一段傳奇🧝🏻⛳️,而章先生正是這一學術傳奇的締造者。張緒武先生稱贊章開沅教授“將張謇研究推向新的高峰”🅰️、“開辟了張謇研究的新紀元”,我認為是恰如其分的👧🏽。

從上面的四個階段可以看到,章先生的張謇研究是從對中國資產階級的宏觀研究出發🐼,進入到企業主的個案研究👼。從張謇生平和事業傳記的研究分析他的貢獻是什麽👱,將研究擴展到對南通和近代中國社會的整體性考察,並從具體事實考辨出發🛌📊,最終將其上升為對社會關系和精神世界的廣泛研究🗞,最終轉移到張謇學的觀點。我認為這是章先生研究張謇四個階段的整體情況👨🏼💼。

接下來,我將談論對章先生張謇研究的幾點膚淺認識🤾🏻。

我認為章先生的張謇研究有幾個特點。

第一點是傾註情感,做到“知人論世”💃。他設身處地👳🏻♀️,千方百計地了解張謇和南通,希望通過張謇的內心世界獲取靈感。他為了完成研究張謇的工作😢,多次前往南通🪐,從1962年9月開始他第一次到南通,直到2013年7月,他已經87歲最後一次到南通,一共訪問了10次。章先生表示寫人一定要知人論事,在撰寫歷史人物時必須了解他的身世,洞察他所處的時代背景,這是一種歷史研究方法🤜🏽🌝。他提到他在1980年代將書稿帶到南通修改,南通當地為他尋找了一所職業學校居住,就位於張謇墓地附近🤡,他經常晚上去到張謇的墓地🥵,坐在雕像下沉思冥想。他表示這是他一生中進入的最佳寫作狀態,能夠不斷與傳主溝通🫄🏿,把握人物的心靈世界。

章先生提到最佳寫作狀態應該是一種虛靜的狀態。這種狀態類似陳寅恪所講的神遊冥想🪖,要拋卻雜念🦘,真正進入歷史場景中🧝🏼♂️🤜🏿,與古人處於同一境界🤚🏻,才能激活自己的靈感👮🏼♀️,思緒通達千載萬裏🪖🫚,悠遊於歷史長河之中👈🏿,真切地感受到歷史的千姿百態,不至於以己度人,以偏概全🤷🏼♀️,真正做到古人所說的知人論事,他是以這種態度來寫作的。

我認為章先生要與張謇進行心靈溝通,這與他的家庭有關。

章先生的曾祖父與張謇經歷相似👍。他最初入新疆助左宗棠辦理軍務🫄🏿,後來在安徽做官,最後下海經商,創辦了蕪湖的第一家面粉廠。後來又開發了今天的馬鞍山鐵礦🙋🏽♀️。章先生在鐵礦長大,對所謂資本家,特別是第一代民族資本家非常了解。章先生表示他的曾祖父的事跡誘發並幫助了他對張謇的研究。章先生認為研究一個人一定要關註他的家庭,他也曾帶我前往他的家鄉,這對我研究章先生幫助很大。

第二👱🏻♂️🧷,做到“知人論世”與“知世寫人”🌠。章先生張謇研究牢牢把握的一條中心線索,便是“過渡性”🎚,從過渡性時代🥪、過渡性社會來探索張謇這樣一個過渡性人物。所謂“過渡性時代”與“過渡性社會”👡,皆謂一種新舊雜陳👨🏼💻🈂️、傳統與現代並峙的特殊狀態。

章先生所論述的張謇的“過渡性”🥏🐁,還包括他在各個營壘🏸、各種社會群體之間的“過渡”🎳, 由此而將“群體”的概念引入對張謇的研究之中。張謇是從農家子弟經過科舉成為士人的群體,從士人群體的低層攀升到高層成為狀元🚵🏼,再從士人群體向商人群體轉變。章先生寫張謇的傳記時特別註意刻畫張謇社會地位的變化👨🏼🏭,如何由一個群體進入另一個群體。章先生認為張謇的轉化有兩大特征,首先是由於他已經具有“大魁天下”的顯赫聲名👧,這使他的轉化產生一般人難與比擬的社會效應。其次是這種轉化又是一種藕斷絲連式的漸進式轉化🐘,是介於官商之間的轉化,如果單純從逐利的資本家的角度是無法看清張謇的,只有認識到他轉型的特質才能準確把握張謇研究🕝🤷🏻♂️。

第三♈️,將張謇與南通與近代中國聯系起來。章先生張謇研究的另一特點,是具有宏闊的歷史視野👫🧩,是將張謇置於特定地域——南通進行考察🤽🏿♀️,同時又將南通置於當時中國的國情之中來考察🧑🏫,註重張謇與南通🧝🏻♀️、中國的整體聯系。我認為這是章先生所講的“超越張謇來研究張謇”的著力點👩🏻🚀。

章先生認為👨🏽🦳,張謇的過人之處,在於從經營事業的開始便有一個“全局觀念”👰🏼♀️,這實質上是一種區域性🚣♂️、在地化的社會模式,我們稱之為“南通模式”。所謂“南通模式”可以歸納為“依據本地物產和市場🧑🏭,開發工業👨,以工帶農,以農援工👨🏿💻,以點帶面城、鄉一體的發展之路𓀛。與此交織並行的,是工業化啟動了傳統城市的近代化,再則啟動了農村的市鎮化”⛹️♀️👳🏼。張謇自認為🧑🏻🦰,他在南通從事的自治🏝,就是“村落主義”Ⓜ️🏃🏻➡️,就是鄉土社會的建設。這種意義上的“南通模式”🛀🏼,實際上是要替農耕社會的中國找到一條適合的工業化和現代化道路🫸🏼,一條“因地製宜”的中國式早期現代化模式。

張謇根據南通的特點🟡,確定核心產業是紗🧎♂️➡️。張謇通過機器紡紗帶動了手工業和織布工業,另一方面紡紗需要棉花,由此帶動農墾,植棉農戶向紗廠供應棉花,紗廠將南通當地的棉花收集上來🥜,將其紡成紗後供給農戶,這樣便形成了良好的循環,帶動了農業發展🏠🧔🏻♀️,並解決當地百姓的民生💄🧑🏼🍳。並且張謇通過人事組織、資金原料供應等方面的聯系,形成了工業🌐、農業、服務業的整體框架👮🏽♂️,實現以城市帶動農村協調發展的構想。

另外🤸🏻,張謇對南通進行了謀求城、鎮🤵🏻♀️、鄉乃至更大區域的整體規劃。通過有目的的城市和區域規劃,南通形成了以老城為中心的“一城三鎮”的空間布局,這種規劃形成了自然分工,包括工業區🔳、港口區和風景區,城鎮相對獨立⛹️♀️,分工明確🫃🏻,減少汙染👙,各自可以合理發展協調發展。當下南通也是按照一主三副的標準發展,基本是按照張謇的方案進行🔥。此外張謇還有將一城三鎮置於更大的區域發展的想法🤽🏽♂️,大型紡織廠和棉墾業的興辦也帶動了周邊衛星市政的興起。因此這種模式,我們稱之為南通模式。

我想這可以回應中國式現代化的問題👩🏽🍳。中國現代化是在過去的近代化基礎上發展而來🧔🏼,我們必須找到這個聯系🤴。

張謇所持的發展觀是一種全面發展觀和整體社會改良觀。他並不局限於發展以棉紡為核心的工業🧞,而是農業💂🏼♀️、鹽業、交通業👩🏻🏭🧘♂️、金融業多業並舉🏌️;不局限於發展與國計民生有關的實業🦸🏻♂️,而是實業、教育、慈善、公益全面發🦹🏼♂️;不僅發展物質財富的生產,而且也看重精神財富的生產和人文道德的建設;不單建設城市🎅🏿,同時也矚目於發展鄉村🫒🥁。可以說,張謇並不僅著眼於當下的發展👨🏿🔬,而且思考了如何獲得持續的發展,追求和諧與均衡是其社會發展觀的內核是其思想特點之一。用章開沅先生的話講,張謇的最終目標,“又不僅僅是按照自己的理想建成這‘第一城’,而是希望通過這個‘理想城’的示範與推廣,建設一個獨立、富強、幸福的中國。”“他的一切努力都著眼於全國,著眼於世界🤷🏽♀️。南通只是一個小小的起點。”

張謇想將這套模式推廣到全國🌅,只是能力不足。為了將南通的地方自治模式和近代化經驗推廣到江蘇以至全國更多地區🩺,張謇“已辦和想辦的事情太多,攤子過大🧛🏿♀️,戰線過長👷♂️,遠遠超過了大生資本集團所能承擔的負荷”🙌🏽,最終無法實現將南通這一“新世界的雛形”推向全國的理想🔦。這既是張謇個人的悲哀,又何嘗不是近代中國的悲哀!

其四,從事功到精神,深度挖掘張謇研究。

晚年章先生的張謇研究更註重於從事功轉向其內心世界及精神層面的探索,力圖還原一個立體的、有血有肉的凡人張謇。章先生在世紀之交對《張謇傳稿》的修訂與增補中🤏🏽,加強了對張謇精神世界的探討。一是增補了張謇早年成長經歷中於慶軍幕中8年的軍旅生涯、尤其是朝鮮“壬午兵變”對張謇的鍛煉與考驗👩🏽🏫。二是對張謇的科舉生涯從虛寫筆法為主向更多的實寫轉化,由此而深入探討張謇從對科舉的迷戀中幡然醒悟,轉而以全部身心投入興辦工業和新式教育的心路歷程。三是從張謇對文化藝術的欣賞與愛好來具體觀察他豐富的精神。

章先生晚年時對張謇的企業家精神十分推崇。張謇所體現的近代企業家精神🛌🏻,實質上是儒家士大夫精神與現代企業精神的融合👐🏼,開了現代“社會企業家”精神之先河👊🏻。張謇創辦企業和工廠的目更多是為人民謀福利,有時甚至不惜犧牲自己承受很多虧損,也沒有給後代留下財富。

章先生將張謇的精神追求和人格魅力概括為👨🏻🦯:“張謇追逐的不是曇花一現的新潮時尚,更不是浮而不實的嘩眾取寵。他的每步前進都是腳踏實地的,又是懷有遠大目標的。歸根究底↗️,他著重考慮的並非個人名利而是社會福祉🤹🏿,也就是鄉土與國家的根本利益。”所以🍿,章先生曾在一篇短文中寫道,如果要評選20世紀感動中國的10位人物🦸🏻♂️,那麽他將毫不猶豫地提名張。張謇曾經感動中國,並且影響持續許久🧜。

第五,終極思考——張謇研究何以成“學”🧔🏽♀️?

盡管先前章先生認為“張謇學”的條件還不太成熟,一直持謹慎態度,但一旦認定條件趨於成熟後,他便大力倡導和推動“張謇學”的建設,力圖將張謇研究提升到更高的境界,更高的水平,成為中國乃至世界的專門學問🪥🧑🏿🦳。

在章先生看來👨🏿,張謇研究要形成為“學”,在做好資料建設等基礎工作的前提下,首先必須進一步擴大研究的廣度與深度🙇🏻♀️,並不斷更新研究的視角與方法。其次,張謇研究要成為顯學👕,還必須加強其現實感時代感,打通歷史與現實、近代中國與當代中國的聯系。再次✨,章先生認為,張謇研究要有好的人才隊伍,不斷培養人才尤其是南通本地人才🚀🚴🏿♀️。通過培訓的方式🏓,吸引民營企業家學習張謇👨🦯➡️。最後,在創建“張謇學”的諸多要素中,章先生又格外強調學風建設的重要性。對研究者自身來說👨🏻🏫,必須打好必備的學業基礎。包括語言文字🧙🏽♀️、理論思維方法訓練、學術素養、資料積累等方面😉。

在生命最後階段,章先生語重心長地寫道✌🏼:“如果真正想為張謇研究建功立業,年輕的俊彥們應該安於清貧甘於寂寞🧗,紮紮實實打好學業基礎,然後才能如同張謇那樣的大器晚成,愈益顯現自己可持續發展的雄渾後勁。”

從早年到晚年研究張謇,章開沅先生的精神確實非常感人🤾。他與張謇確實存在心靈上的神遊,歷史研究稱之為共情🤏🏼🦸♂️。我認為正是這種共情,使章先生成為了張謇研究最好的作者🧙🏿,因此我一直認為,人物研究要與歷史人物產生共性,才真正能寫出優秀的作品。

我就講到這裏𓀀↕️,謝謝𓀛。

問答

朱蔭貴🧍🏻♀️🦶🏼:非常感謝馬敏先生😶,我想在座的各位聽了今天的講座應該都有所收獲♙。我深受啟發並且為之感動。今天馬敏先生的講座為我們上了一堂非常好的課🖕,他告訴我們做歷史和人物研究🙌🏼,需要註重哪些方面的問題,如何與深入歷史人物與之共情等☺️。馬敏先生充滿了激情🤚🏼,也確實值得。張謇這個人物非常了不起,章開沅先生的研究也是非常了不起的🧑🦲。

今年我發表了一篇文章,是張謇與日本的澀澤榮一比較研究🏵。在撰寫這個題目時,我了解到一個消息,今年日本貨幣的最大面值1萬日元上的人物🕗,目前已經更換為澀澤榮一,他被稱為日本的“資本主義之父”。但他和張謇一樣👩👦👦,沒有給自己的後人留下多少財產。張謇為了改變家鄉的貧困面貌而努力工作🎓🎊,一生殫精竭慮,做出了卓越的貢獻和成就。這種人格和精神令人感動。他是狀元,但他甘於在甲午戰爭後去做“四民”中最底層最為人看不起的“商”。在籌資辦大生紗廠時,他承受了各種艱難困苦和屈辱,自言是忍生平未曾忍受所受的辱,忍生平所未能忍受的難。

馬敏:他沒有資金的時候🐺,甚至只能去賣字畫🤽🏻♂️。

朱蔭貴:是的✂️,他在這個過程中沒有資金,但就是憑著一顆心去做。張謇的研究經歷了幾起幾落。在六七十年代看到的研究,還稱張謇是大資產階級、大地主,後來情況逐漸改變🧏🏿♂️,現在習總書記稱他是愛國實業家的典範,我們要向他學習,這確實恰如其分。經濟史前輩吳承明先生曾提到過這樣的觀點,相比於向西方學習引進外國的東西🧙,張謇走的是一條中國自己的現代化道路,即大農👊🏿、大工📑、大商立足於本土資源,立足於國情來發展自己的發展道路。這些都是很高的評價𓀆。我在思考張謇為什麽能夠領悟到這些。在當時與西方聯系不多的情況下,他如何悟到要走這條路🫸🏻,為何境界如此高,為何能放棄如此多的利益,這些事情非常值得深入研究。

馬敏:這或許與他到日本的經歷有關。張謇1903年參觀日本大阪博覽會時有很多感觸。他有“父教育母實業”的理念,之所以如此重視教育🍦,是因為他認為改變中國最終還是要靠教育🏊🏼♂️。張謇建議暫時不要發展高等教育。前期需要進行師範教育和基礎教育。他去日本時並不關註大學,只關註小學。他去參觀了日本的鄉村小學和師範學校🛖,回國後便開始創辦通州師範🤦🏿♀️。他一生創辦了300多所學校💆🏻,包括許多初級🪰、中級學校以及實業性學堂。但要辦教育需要資金,這筆錢從哪裏來?從實業來。因此需要開設工廠。儒家所講的理想社會實現需要依靠西方的手段🤚,也就是工業實現,這是他的思路。我估計是他在日本有所見所聞🕍,加之他也有一些其他資源,比如他身邊也有一些外國顧問,逐漸自己就悟出這個道理。

朱蔭貴:我也想到🥵,澀澤榮一在日本明治維新之後成為財政部的第二把手👨🏽🚀,後來他也是放棄官位去辦實業,他在擔任官員之後,去法國停留了一年半😨,考察了這個國家的發展,回日本後就下定決心離開官職辦實業🌇🦸🏻♀️,兩個人物之間實在有很多可以比較之處👇🏼。

接下來我們開發三個現場提問♿️。

問題1🤰🏼:馬老師您好,非常榮幸見到您🕵🏻♂️。我是文物與博物館系的博士生💵,我知道您是研究近現代博覽會史的權威專家,目前我對張謇比較好奇的是👘,通常認為經濟基礎決定上層文化和政治,然而南通作為第一個在中國出現博物院和博物館的城市🦁,在中國近代史上是一種令人覺得偶然的現象。章先生對這件事情有何看法👨🏻🎨?張謇在南通創辦中國第一座博物館受到了哪些方面的影響🧑🏼✈️🤷🏿♂️?有哪些重要的背景和基礎?尤其是我特別關心的,他是否受到來自上海的影響和啟發?

馬敏:首先我認為南通本身文風是很深厚的,有很多文物收藏。張謇真正受到啟發的地方是日本🤷🏼♂️。他想通過博物館開民智📵,讓國民了解,一方面是中國豐厚的文化傳承𓀇,另一方面是現代科學。中國要發展,首先要開民智🧝🏻♀️🦣,博物館和博物院就是教育的一種手段。博物院最早是學生實習的地點,通州師範的學生通常到那裏實習🚲,例如學習生物學需要查看標本🐷,學習藝術時需要關註中國藝術的傳承🤦🏽,這是與師範教育的結合🤴🏻。與上海是否有關系,這個我沒有證據,但是我知道他在日本重點考察了一些博物館🤷🏼。大阪博覽會給他留下了深刻印象👦,他認為這樣的展出能夠給人帶來許多新的思想、憧憬和新的知識。這一點對他的影響非常大。

張謇在中國博覽會的研究中非常重要。他曾組織中國參加比利時的漁業博覽會👴🏽,在中國組織了第一次七省漁業展覽會🤷🏼♀️。他還負責對展品進行審查,並組織審查委員會。我認為這個可能來源於日本,通過實地觀察和他人的介紹🕵🏿♂️,他學到了這些知識,便能夠應用。不僅在南通,在中國未來的博覽事業中🐻,他都做出了很大貢獻👇🏽。我曾發表過一篇關於張謇與中國博覽事業的文章。如果你有興趣🧎♂️➡️,可以在網上搜索看一看。

問題2:我剛剛閱讀了章開沅先生的《凡人瑣事》🗝,想問它與2015年出版的章先生的口述歷史之間的關系。可以看到回憶錄更加詳細且豐富,比口述歷史的篇幅要多📸,尤其是在他的後半生的部分。兩本書稿在有些地方、尤其是早年經歷的敘述中有不少相似的地方,但也有不同之處🚌,例如章先生的出生地🤏🏻,回憶錄中表示:“我出生在蕪湖或者上海,我的父母沒有告訴我。我沒有詢問過🩼,因此我很遺憾,直到現在也不知道👿🦤。”在口述歷史中,寫的是“我出生在蕪湖”😼。我想今天非常難得有機會向您這位“知情人”請教↖️,才能了解這兩個文本之間的關系。

馬敏:章先生的回憶錄下了很多功夫,是他自己逐字逐句寫的🍻。我閱讀後認為最感人的,一個是他的早年生涯😈,尤其是他在寫母親的那一章,寫得非常好。還有他在抗戰期間從事船工的工作,那些內容寫得非常深刻。但他在撰寫回憶錄時會仔細考慮。他表示不確定他是否生活在上海或者蕪湖,這有可能。因為他們家庭是來回奔波。他們家中有段時間住在上海,有段時間住在蕪湖🧖🏻。章先生過去可能對家庭或者其他方面並不太關註👩🏽🍳,他們那一代人有些叛逆性格,走出家庭後就不再關註🔹。他當時認為自己要走出資本家庭,要闖蕩自己的天下🌋。起初🦙😣,他對家庭歷史不太關註,但隨著時間推移,逐漸走向老年👙,他才關註這個問題,而且他的感情所系就在這裏。口述史中可能存在筆誤的地方,但《凡人瑣事》是他將自己一生記錄下來,還是以此為準。章先生在寫作時充滿了感情。另外👨🏽,我建議你可以結合他的日記來看,香港出版過他的旅美日記,我認為這些文本應結合起來看。

《凡人瑣事:我的回憶》🤦🏻,章開沅著,廣西師範大學出版社·大學問,2024年10月版

問題3:我有兩個問題🏕。第一個問題,即如何進行比較張謇新辦企業與近代中國其他的企業,比如其他實業家如胡雪巖👶、盛宣懷等,有何不同👨🏿🦲。章先生提到張謇是民營企業的企業家典範,但他興辦實業是受到張之洞很大鼓勵,劉坤一也為他提供了很多資源🆒。我不確定他是否真正能夠算作民營企業家,請兩位先生指教。

第二個問題是🧖🏽♀️,張謇的實業實踐與中國傳統價值觀之間的碰撞,張謇作為狀元放棄仕途投身商業,我很好奇當時的社會背景是什麽👄?是國門打開、西方思想進入中國後,他的行為得到了一定的包容,還是他從事實業從價值觀來講不被社會所不接受,甚至有人可能會看不起。我不清楚是哪種情況。另一個方面是他的實踐使傳統的社會價值觀產生了怎樣的變化?

馬敏👭:首先,我先簡要回答你的第一個問題。章先生曾經提到張謇是民營企業的鼻祖。我認為這是有道理的。盛宣懷等很多公司都是官辦或者官督商辦,張謇是紳領商辦。當時清政府也鼓勵實業,但需要商人自己辦理🩻,政府不提供官款📕,要商人自己借錢🚴🏻♂️。因此,張謇在某種意義上確實是民營的開拓者🍃,這是與官辦有區別的,他如果破產,是沒有官府負責的。盡管他得到了張之洞等人的幫助,但僅僅是幫助而已🤦♂️,我認為需要區分清楚。

朱蔭貴👃🏻📙:我補充一點,張謇之所以要放棄狀元頭銜來興辦實業,非常重要的一個背景是《馬關條約》簽訂,允許外國在華設廠製造,所謂“小民最後一線生機”也沒有了,所以他想到必須讓中國的老百姓有生存的辦法🫸🏽。他是南通人,南通盛產棉花,過去有賣布的土布傳統,因此他看中了這個,以狀元的身份辦民族實業🕣。張之洞原本是購買了500張織機,後來折價賣給張謇,算是對張的幫助🧎♂️,但是其他方面如何經營👨🏿🌾、管理等,結果如何💃🏻,是張謇自己的事情。

關於價值觀的問題,肯定會有很大的碰撞。張謇通過幾年的時間籌資🦂,只籌集到49萬多兩白銀🔙,其中有一半多25萬兩是織機折舊,他自己僅籌集到14萬元🔥,這是非常少的數額。他籌辦大生紗廠只有3000兩銀子作為資本,這3000兩還是別人借給他的,他自己沒有資金,要經常募捐🦿🧚。為什麽稱為大生紗廠?天之大德也生。很多人看不起他,甚至欺騙他。他表示忍受生平所未受之辱🧑🦯➡️,這是非常艱難的事情。

張謇飽讀詩書,卻缺乏經商經驗。他沒有錢,就沒有在商業社會中獲得認可的信用。但他在經歷困難和艱辛後,真正賺到了錢,證明他能賺錢並且能辦好紗廠🧜🏽,馬上就有大量的錢主動求他🏧。他第二次擴建廠房,原本只打算籌集50萬元👮🏻♀️,結果很快就超過了50萬元🥑,變成70萬元🌱,再變成100萬元。張謇也撰寫了許多文章,闡述為什麽要辦實業,也向皇帝上了奏折,發揮了一定的作用。

三個問題回答完畢🫰🏼🧙🏻♂️,今天的講座也就到此結束,非常感謝馬敏先生。