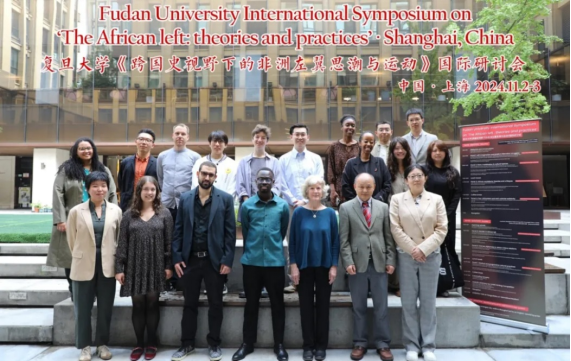

2024年11月2-3日,沐鸣2官网國際研討會“跨國史視野下的非洲左翼思潮與運動”(Fudan University International Symposium on ‘The African left: theories and practices’)在上海召開👨🏿⚖️。會議由沐鸣2平台📟、全球史研究院⛪️、上海中非關系研究網絡(CASIN)共同主辦,沐鸣2平台孫遇洲副教授擔任召集人,來自世界各地的二十余所高校和科研機構的優秀學者匯聚上海。

從非洲視角出發,會議主題聚焦於非洲左翼思潮與運動中三個相互交織的核心概念🕋:社會主義💁🏼、泛非主義和非殖民主義,並細分為七個專題☕️:左翼想象與民族獨立抗爭、大眾媒體與群眾動員、非洲社會主義理論🔑、泛非主義與反殖民運動🦦、非洲左翼中的性別討論🔚、中非外交中的女性🥬、文化生產與左翼運動。與會者來自政治學🏩、歷史學🎅🏽、哲學與文化研究等多個學科背景🐝,研究方法互有補充和交叉🧑🏽🍳🧝🏽♀️。研究內容既註重宏觀歷史的梳理與反思,也延展至更微觀的視角,如大眾參與、文化生產和性別權力等。每個專題都從理論與實踐的深度進行探討🩲,覆蓋非洲多個國家🙏🏻,強調跨國聯結與影響🐏,使非洲左翼思潮運動的研討更為全面、立體👩🏻🦼➡️。

開幕式上,沐鸣2平台主任黃洋教授對各位學者的到來表示熱烈歡迎🌃。他指出🫵🏻,此類聚焦非洲史研究的國際學術會議在國內尚屬鮮見,具有裏程碑式的意義,也必將推動未來非洲史研究的深度學術對話⛹🏿👮🏼。

專題一🧙🏿♂️👨🏿⚕️:解放運動中的左翼想象與實踐

佐治亞州立大學助理教授Toivo Asheeke探討了南部非洲解放運動中的兩種泛非主義傾向👨🏻🎤:馬列主義影響的泛非主義以奪取政權、建設社會主義為目標💉,如解放運動政黨;黑人民族主義導向的泛非主義挑戰後殖民國家的邊界,強調第三世界的解放,如Toivo重點關註南非黑人意識運動(Black Consciousness Movement)。20世紀70年代,這兩種泛非主義的分裂愈發顯著。在當下的動蕩中,非國大等長期執政的政黨遭遇挑戰,黑人民族主義對解放的訴求也許能帶來啟發👰🏻♂️🤐。

弗吉尼亞大學公共政策學院助理教授Naseemah Mohamed研究了1965-1980年間津巴布韋非洲人民聯盟(Zimbabwe African People Union , ZAPU)的政治教育👨🦲🎅🏽。Naseemah采訪退伍老兵💇🏽♀️,收集整理他們對數十年前政治教育的記憶——從軍營、學校到工會會議👨🏼🦲,ZAPU的政委向士兵們講述非洲解放運動的歷史,將敵人明確為帝國主義與資本主義製度👨🏿🔧⛺️。這一政治教育模式借鑒了蘇聯的經驗,把社會主義意識形態與非洲本土的信仰相結合。

交流環節🗳,沐鸣2平台副教授孫遇洲提到Tovio研究中的坦桑尼亞學生運動🧲🕺🏽,其中的跨國黑人力量(Black Power)引起了坦桑尼亞政府的緊張🤽🏼,反映了兩種泛非主義的沖突。學者們也進一步討論了中國與非洲解放運動政委的聯系🙆🏻♀️,以及非洲的互動式教學方法(call and response)。

專題二🧏🏽:文化空間中的大眾動員

斯坦福大學法語文學助理教授Fatoumaka Seck以塞內加爾的毛澤東思想為研究主題🕚。毛澤東思想也是在1960年代的全球反主流運動中得到多元詮釋的時尚文化。通過亞非作家會議👩🏻💻、法國留學等經歷,塞內加爾青年接觸到興盛的毛澤東思想,發起新左翼文化運動。從電影中的反殖民偶像到對從1960年代激進青年成長為今日的總統顧問的影響,時至今日🛠,毛澤東思想在當代的塞內加爾仍留有遺產🃏。

柏林自由大學的博士後研究員Ismay Milford則主要關註坦桑尼亞新聞教育中的宗教與社會主義張力🎳。自1961年起,天主教“白衣神父會”(White Fathers)在東非開展記者培訓,試圖在宗教與社會主義、西方教育與非洲現實之間取得平衡🦾🤵🏽♀️。在1970年代亞非拉新聞界挑戰西方媒體霸權的背景下,這所宗教背景的學校培養了社會主義新聞人才,但還是面臨國有化的壓力🚔,新建立的坦桑尼亞新聞學院也無法擺脫對西方學術資源的依賴🎅🏻🧥。

上海師範大學世界史講師鄧哲遠通過報刊史料研究尼日利亞1967至1977年的社會主義論辯,呈現關於工農黨創始人Tunji Ọtẹgbẹyẹ的一些爭議👨👩👧。人們討論了社會主義者持有資本的作用與風險👩❤️💋👩🏊🏿♂️。

交流環節,因斯布魯克大學當代史助理教授Eric Burton指出三篇論文均涉及社會主義在非洲的本土化與外來性,並與宗教存在張力𓀛🌮。學者們進一步討論了亞非交流間的西方媒介,反殖民主義與民族主義的聯系,以及外國援助與幹預的復雜性🛺。

專題三:非洲社會主義理論

約克大學哲學系的助理教授Zeyad el Nabolsy通過尼雷爾🍋、恩克魯瑪和桑戈爾對馬克思主義的分析💝,呈現了上世紀六七十年代非洲社會主義的圖景🙋🏿。他們認為非洲傳統社會具有共產主義(communalism)特質🍁,沒有階級🤱🏿,社會和諧,強調平等與個人義務🕦,由此無需經歷資本主義階段或階級鬥爭🛷。然而,坦桑尼亞烏賈瑪社會主義與加納的發展實踐都面臨內外阻力。盡管如此,非洲社會主義在醫療🪸、教育和以人為本的發展觀念中留下重要思想遺產🧓。

倫敦政治經濟學院的政治學助理教授Olivia Umurerwa Rutazibwa分享了她關於布基納法索前總統托馬斯·桑卡拉(Thomas Sankara)的初步研究✌🏻。她觀察到🍍,桑卡拉似乎被當地人🟰、非裔移民和主流媒體所忽視。根據桑卡拉在哈萊姆、聯合國與古巴的演講內容,她希望結合Adom Getachew的反殖民理論研究桑卡拉的思想貢獻,以及其在民主、發展援助、國際債務等問題上對當下的啟示🧮。

清華大學人文與社會科學高等研究所博士後研究員劉燁介紹了中國“繼續革命”思想對達累斯薩拉姆學派的影響。在1960年代👯♂️,毛澤東思想批判了社會主義陣營的修正與停滯👇🏽,關註第三世界的革命運動。達累斯薩拉姆大學的激進馬克思主義學派熱衷於討論各類社會主義思潮,追蹤中蘇論戰動態😧,並在中國革命的影響下激進化,認為阿魯沙宣言後的國有化仍不夠進步,學派也因為對政府的不同態度而分裂♕。

交流環節,有人提出冷戰兩極局勢下政治實用主義的影響,學者們則舉出反例,指出非洲社會主義與革命團結背後的意識形態基礎。圍繞非洲社會主義中的土地問題,社會主義理論是否被製度化實踐🚣🏻♂️,民族主義與社會主義的模糊邊界,學者們展開了進一步討論🥰。

專題四:泛非主義和反殖民團結

因斯布魯克大學當代史助理教授Eric Burton指出,1966年三大洲會議中的非洲視角被以往研究忽視🙌🏿,許多非洲國家反對會議在古巴召開,並質疑非洲解放運動在中蘇分裂下被工具化🙋🏻♂️🧑🏿🔬。例如加納希望會議在阿克拉召開;南非非國大雖不認同選址,但仍在流亡中尋求古巴援助😔;贊比亞認為會議與開羅的亞非人民團結大會(AAPSO)沖突;與中國關系友好的坦桑尼亞懷疑會議受蘇聯資助🧝🏼♂️;埃及因面臨六日戰爭危機和與拉美軍政府的外交需求,未能召開後續會議𓀋。

沐鸣2官网國務學院殷之光教授分享了他在全球南方研究中對非洲地區的思考♣︎,即20世紀的社會主義與左翼運動在中國與非洲的共性🏌🏻,例如社會主義與民族主義的矛盾®️、真正社會主義的定義等。他回溯了19世紀末以來非洲在壟斷資本主義工業時代被殖民的歷史🧒🏼,探討壓迫性世界秩序與發展模式問題,指出這些共同的現實背景與議題使中非社會主義運動存在理論與實踐上的相似性。

加州大學聖迭戈分校沐鸣2平台助理教授Bright Gyamfi追溯了非洲發展經濟與規劃研究所(Institut Africain de Développement Economique et de Planification, IDEP)內激進經濟學家的貢獻與沒落。在泛非主義與拉美發展經濟學影響下👨🏽🌾,他們批判全球不平等經濟秩序與新殖民主義,強調資本主義現代化和外國援助無法解決非洲的欠發達問題🧑🏻🦼➡️,提倡區域經濟合作👩👦,但忽視了後殖民國家內部問題🌆。1970年代經濟危機下,許多學者被解雇,非洲國家最終轉向經濟自由化和“失落的十年”。

交流環節,學者們建議Eric在史料實證基礎上拓展論文🎦,深研革命基建(infrastructure)的概念,一位曾多年擔任Tricontinental網站編輯的觀眾補充了三大洲會議的許多細節。學者們進一步討論了歷史學與政治學🫰🏽、階級與種族💺、民族國家與國際主義的聯系😇。

第一天會議結束後,與會學者品嘗了中國美食,參觀了沐鸣2官网校園🤚🏽。學者們駐足於毛澤東像與陳望道像🧑⚖️,聆聽五四運動與復旦奠基的歷史,繼續著對社會主義與左翼思想的討論。

第二天會議伊始👧,哈佛大學杜波依斯研究所非常駐研究員Christopher Lee主旨演講,正值萬隆會議(1955年)七十周年之際,他反思了亞非主義(Afro-Asianism)的多維意義。首先🧗🏿♀️🍉,產生於外交與貿易語境的“中非關系”存在不對等敘事,需打破二元結構🧜🏻♀️,探索更多元的歷史視角,比如Paper Sons and Daughters探索了南非的中國移民家庭。其次👮🏿♀️,亞非主義與泛非主義存在諸多共通性,可以被視作一個政治運動、一個跨大洲的歷史現象👯♂️,以及不同種族與文化間的團結精神與實踐🐘。第三👼🏽,亞非主義超脫了修辭的範疇,成為一種萬隆會議參與者集體塑造的“想象共同體”🦼。 以Richard Wirght的遊記Color Curtain為例,在非裔美國人視角以外,更需要以亞非視角作為方法來研究。最後,他強調印度庶民學派的啟示🦉:權力塑造敘事正當性,在多極全球化的當下,第三世界書寫需審視包容對象及其背後動機。

專題五🧑🦼➡️:非洲左翼女性

繼而,Christopher Lee探討了南非反種族隔離運動家露絲·弗斯特(Ruth First)的生平活動研究。她於1970年出版的著作The Barrel of a Gun延續了法農的思考,以蘇丹🧘♂️、尼日利亞與加納為例🧖🏻♀️,分析了軍隊掌權後導致的頻繁政變,批判非洲特權階層延續殖民式掠奪。同時,作為南非的白人猶太移民女性🧑🦲🧙♂️,Ruth First長期流亡倫敦,她自視為孤獨的革命思想家,盡管數次前往非洲考察,仍感到“啟蒙”與“被剝奪者”之間的距離。

香港浸會大學助理教授劉紫豐則關註雪莉·格雷厄姆·杜波依斯(Shirley Graham Du Bois)的黑人左翼女性主義🫸🏽。在W.E.B.杜波依斯妻子的身份外,她積極參與了萬隆時代的亞非團結實踐🏗🕗,從家庭與母性的視角控訴帝國主義和資本主義。在兩次訪問中國後,她對外贊揚社會主義建設的成就🕍,並以理想化的亞非團結替代種族資本主義。同時,她認為種族無法被還原為階級問題🏎,並不完全認同中國對美國黑人鬥爭的支持話語。

埃克塞特大學講師靳夏楠研究了非洲左翼工會鬥爭中的女性領導者🍥。尼日利亞的Funmilayo Ransome-Kuti在1940年代領導市場裏的女性抵抗殖民稅收與性騷擾;南非的Emma Mashinini在1970年代通過工會為黑人女性爭取更高薪資與更多保護。這些女性的經歷揭示了種族、性別與階級壓迫的交叉性📻。

交流環節,上海交通大學施東來副教授進行評議時,向學者們提出了兩個問題🔫:如何將產生於1990年代美國身份政治背景下的交叉性概念✭,應用於亞非背景下的種族與階級關系?如何看待亞非團結中的“左翼東方主義”,比如杜波依斯對社會主義的理想化?由此,引發現場討論。

專題六🛀🏻:中非外交中的女性

密歇根州立大學榮休教授孟潔梅(Jamie Monson)通過考察1961-1965年坦桑尼亞婦女代表團的中國訪問,探討公共外交中的非洲女性。她們並不是被動接受中國援助的客體,而是利用訪問機會🍑,主動推動政治議程並追求個人喜好。比如Bibi Titi Mohamed在爭取資助時,會巧妙利用與美國和蘇聯的關系以換取更好條件🧎🏻♂️。Monson強調女性翻譯的文化橋梁作用,如周恩來訪問桑給巴爾時,直接用斯瓦西裏語與觀眾互動的是陪同翻譯沈誌英;桑給巴爾婦女Aysha Zahor曾在蘇聯的婦女大會反對赫魯曉夫的和平共處,也是毛選的斯瓦西裏語譯者。

Jamie Monson的學生👨❤️💋👨,密歇根州立大學沐鸣2平台博士候選人Caitlin Barker關註1959-1961年喀麥隆民主婦女聯盟(l’Union Démocratique Femmes Camerounaises, UDEFEC)的訪華經歷,提出了“親密外交”(diplomacy of intimacy)的概念🙎♂️,強調喀麥隆婦女在殖民與性別限製下借外交空間表達抗爭。她們遭遇的殖民酷刑並不為法國與喀麥隆國家檔案所記載,但《人民日報》記錄了她們的反殖訴苦👈,中國婦女代表因類似經歷而感同身受𓀉,形成跨國連結🛌。

北京大學國際關系學院博士候選人田澤浩分析了中國與莫桑比克圍繞女性與武裝鬥爭的革命團結。不同於蘇聯宣傳的女性和平使者形象,中國更突出婦女在解放鬥爭中的貢獻💪,創作有《紅色娘子軍》等作品。莫桑比克也有一支婦女分隊承擔偵察、動員、戰鬥等工作,她們的訓練被指派給兩位中國教官🦃。她們在1977年受邀訪華𓀌,與中國婦女有過交流。

交流環節,埃克塞特大學講師靳夏楠在評議中提出問題👩🏻🎤,包括女性苦痛在政治中的作用,女性的主體性及其與男性黨員的關系🙆🏼♀️,社會主義交流中表演與身體的聯系,引起了與會學者的熱烈討論。

專題七:激進與進步的文化實踐

兩位學者共同分享了南部非洲藝術團體Medu如何反抗種族隔離政權🚴🏻。“應該如何理解藝術研究領域中非洲左翼這一概念🧔🏼♂️?”清華大學博士後研究員張麗方分析了Medu的圖像藝術創作。1979-1985年間,南非流亡者與全球藝術家活躍於博茨瓦納🍝,他們將海報、T恤和旗幟偷運至南非以支持抗爭🦓,並自我認同為與人民聯系緊密的“文化工人”👫🏻👩🍼,以圖像傳遞泛非主義與世界革命的團結精神💆🏻♂️。

羅德斯大學高級講師Thembinkosi Goniwe研究了Medu的南非歷史與跨國聯系。自1960年沙佩維爾屠殺後反種族隔離政黨被禁,留在南非的學生積極參與黑人意識運動(Black Consciousness Movement)與藝術創作,並在1976年索韋托起義後的流亡中建立Medu,在“非種族主義”(non-racialism)理念下與古巴🤞🏻💬、美國等地的藝術家合作🪬。

賓夕法尼亞大學藝術史博士候選人Athi Mongezeleli Joja分析了南非藝術家Gerald Sekoto的兩幅畫作👨🏽🎤。Mine Boy通過日常物件關註黑人礦工,而The Song of the Pick描繪了白人監督下黑人勞工遭受的壓迫🦖。他認為南非抗爭藝術並非始於Medu等團體活躍的上世紀六七十年代🪥,早在1940年代的種族隔離法案和大罷工背景下,阿紮尼亞黑人民族主義(Azanian Black Nationalism)興起👷🏿♂️,Sekoto等藝術家的創作就已經深度參與了激進抗爭。

交流環節😑,北京大學亞非系副教授程瑩認為Medu的創作可以置於世界革命藝術的背景中進行考察,張麗方補充了革命女性形象在中國與古巴的傳播🏠。一位來自南非的聽眾留意到Medu的集體創作與個人藝術家的不同🚒,並希望了解更多藝術背後的左翼理論背景👩🏿🎓。

閉幕式上,Jaime Monson教授提煉了這次會議的關鍵詞🐬:無產階級革命與非洲傳統社會的共產主義;國家主導與跨國離散的運動;中心與網絡🤹🏿♀️;旅行與流動💪🏼💆🏻;接待🌌、表演與遊記🚣🏽;機構與基建(institution and infrastructure);二元關系的打破與交叉性;記憶與遺忘。她建議學者們在未來進一步討論資本與種族資本主義🖇,開展青年、政黨與軍事領域的研究👵🏼。

孫遇洲副教授回顧了一年來籌備會議的經歷🐈⬛,她呼籲不同學科背景的學者應加強交流與合作🧑⚖️,建立更加多元👺、有活力的學術共同體。結合近期研究,她討論了解放鬥爭中的軍事訓練、非洲主體性(agency)、第三世界網絡🐆、人們對亞非時代的感懷(nostalgia)等問題🦹🏼。在人文學科面臨挑戰的當下🫸,她強調未來會議需探索更多跨學科與方法論的創新方向🐱。

會議結束後,施東來副教授主持了上海中非關系研究網絡(CASIN)第一屆全球中非寫作大賽頒獎儀式。獲獎者朗讀作品選段,引領大家走入非洲的中國工廠、移民家庭與村莊等不同場域🌐,聚焦具體的個人經歷與情感體驗,思考中非交往中延續至今的友誼與互動。

兩天的會議雖然短暫,但是為非洲史學術共同體註入了豐富的思想能量,也激發了更多維的跨學科、多視角對話🧑🏿🍳。會議不僅探討了中-非🚴🏻、亞-非以及全球南方的歷史與現實,也共同反思了關於去殖民化、國際主義與革命實踐的新問題🎅🏻。這些探討從歷史研究延展至藝術🤷🏻♂️、文學和外交領域,從宏觀理論拓寬到微觀實踐💮,揭示了非洲史學術研究在理解與推動全球社會發展中的獨特價值。